【難易度別】ジェームス・ジェマーソンのベースラインに挑戦!ということでやってきました!

そして今回は世界最高のベーシストの一人であるジェームス・ジェマーソンのベースラインの特徴などを紐解き少しでも自分で弾けるようにしようという企画です。そしてそのベースの特徴を4つにまとめました。それは、

1. シンコペーションでファンキーなリズム

2. ルート、5度、オクターブを基本にする

3. クロマチック・アプローチで次のコードへ

4.メロディーに寄り添ったベースライン

一般的に「ベースはルートが命」と言われることが多く、確かにそれは間違いないです。しかし、ジェームス・ジェマーソンのプレイを聴いてみるとその常識が揺らぎます。彼のベースラインは、まるでメロディのように上下に跳ね回り、複雑なリズムで曲を躍動させます。シンプルなルート重視のスタイルとはまさに真逆とも言えるアプローチ。ベースラインは時にクレイジーなほど忙しく、しかしそれでも楽曲の中に溶け込んでしっかりと機能し、圧倒的な活力を与えています。そこにこそ、ジェマーソンの真の凄さがあります。

普通のベーシストが同じように弾いたら、落ち着きのないラインになってしまうかもしれません。けれどジェマーソンは違いました。圧倒的なセンスとリズム感、そして音楽への深い理解があったからこそ、彼のプレイはグルーヴと美しさを両立していたのです。

ではここから一つずつ見ていきましょう!

関連動画

モータウン・グルーヴを再現せよ:ジェームス・ジェマーソン風のベースラインを弾く方法

ジェームス・ジェマーソンの予備知識

1960〜70年代、アメリカの音楽シーンを席巻したモータウン・サウンド。その華やかなサウンドの裏でそのグルーヴを支えていた男がいました。それが今回紹介するジェームス・ジェマーソンです。そのベースラインは現代の音楽にまで多大な影響を与えました。

2000年にはロックの殿堂入りを果たし、2020年にはローリング・ストーン誌「史上最高のベーシスト50選」第1位に選出!ビートルズのポール・マッカートニーは、ジェームス・ジェマーソンを自身にとって最大のそして最も影響力のあるベーシストであると述べています。

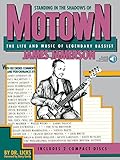

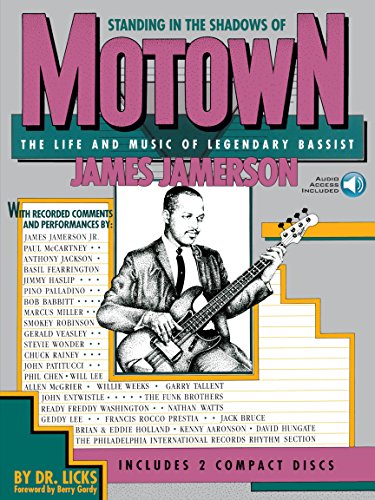

必須!ジェームス・ジェマーソンのベースラインが載ってる本

練習前に紹介するのはジェームス・ジェマーソンの英語の書籍です(日本語版は希少でプレミア価格!)。 内容は半分が物語、半分が彼のベースラインの楽譜で構成されています。タブ譜はないものの、楽譜が読めなくても音符の黒を追っていけば音の上下が目で見えるので、なんとなくの流れを感じながら音楽と一緒に楽しめます。

また、Vulfpeck(Joe Dartが所属)の動画では、ジェマーソンのベースラインを可視化した映像が公開されています。 音そのものは正確には分かりませんが、曲に合わせて視覚的に追うことで、楽譜の楽しみ方がぐっと広がります。 楽譜も「音を視覚で追う」という意味では、同じように活用できて面白いですよ。

DVDも出ています。

ちなみに楽譜が読めるようになりたい人のために動画を作ってるので興味があれば見てみてください。

使っていた機材

演奏技術は最も大事ですが使っていた機材も気になりますよね。ここで簡単に挙げると、

- プレシジョンベース

- フラットワウンド弦

- ブリッジカバーで弦をミュート

もっと知りたい方は下のリンクから

ジェマーソンの奏法

- オープンストリングの多用: これは以前にジャズを弾いていてコントラバス(ウッドベース)を弾いていたからです。コントラバスはフレットがないので音程を良くするために開放弦を使うんですね。

- 「ザ・フック」(一本指のピッキング): ジェマーソンは、右手の人差し指一本だけを使って弦を弾きました。実際に下の動画でジェマーソンが弾いているところが見れます。

モータウンサウンドの紹介

数百を超えるレコーディングの中から数曲選んでみました。そんなに聴いたことない方はここらへんから聴いてみたらいいと思います。聴きながらグルーヴを学びましょう。

1. シンコペーションでファンキーなリズムを出す

リズムの中に微妙なズレを入れることでグルーヴが生まれます。ジェマーソンは意図的に拍を外すことで曲に躍動感を加えていました。僕はこれがジェマーソンの肝だと思います。そしてグルーヴはベースの基本にして最も難しいところです。

シンコペーション(syncopation)とは?

シンコペーション(syncopation)とは、音楽にリズム的なアクセントのズレを加える技法です。

通常、音楽の拍(ビート)は「強い拍(強拍)」と「弱い拍(弱拍)」で構成されます。シンコペーションは、その予測されたリズムパターンをあえて崩し、弱拍や拍の間(裏拍)にアクセントを置くことで、音楽にスリルや動きを与えます。「食う」という表現を用います。

- ビートの「裏」を巧みに使ってリズムに揺らぎを与える

- 例:| 1 & 2 & 3 & 4 & | → アクセントを “&” に置くことでグルーヴ感が生まれる

ジェマーソンは、リズムにも工夫を凝らしました。 スイング8分音符:音符の間隔を均等にせず、少しずらすことで、独特のリズムを作ります。

シンコペーション**:**オフビート**の音を強調することで、緊張感と解放感を作ります。 シンコペーションは、ジェマーソンのベースラインに欠かせない要素です。

怒涛のベースライン The Jackson 5 – Darling Dear

The Jackson 5 の Darling Dear という曲ではシンコペーションがたくさん使われています。ジェマーソンのベースラインはメロディーのようだとも言われますが、とりあえずは音程は置いておいてリズムに注意して聴いてみましょう。指で1,2,3,4と叩きながら聴くとわかりやすいですよ。何たることだ。と思うはずです。

2. ルート、5度、オクターブを基本にする

1. ルート、5度、オクターブを基本にする ルートは、キーやコードの基本となる音です。オクターブは、そのルートを高くした音です。

5度は、ルートを支える音です。ジェマーソンは、ルート、5度、オクターブをうまく使って、かっこいいベースラインを作りました。 例えば、Cのコードでは、Cがルートであり、オクターブでもあります。Gが5度です。多くのベーシストは、この方法を使っています。それは、ジェマーソンが1960年代にモータウンのヒット曲でこの方法を使ったからです。

EフラットのコードからDフラットのコードに移る場合を考えてみましょう。Eフラットのコードでは、EEb、Bb、Ebがルート、5度、オクターブです。Dフラットのコードでは、Dフラット、Aフラット、Dフラットがルート、5度、オクターブです。これらの音で、ほとんどの音をカバーできます。

3. クロマチック・アプローチで次のコードへ

- 目的音に向けて半音階で接近する手法

- 緊張感と解放感

- ターゲットノート直前に半音で「前振り」を入れることでジャズ的な色気を演出

クロマチックとは半音階のという意味です。スケールは音の並びで、スケール外の音を使うとキーが外れて聞こえることがあります。このキーとかスケールがわからない方はこのブログでわかりやすく紹介しています。

動画も作ってみました。

スケール外の音が作る緊張感と解放感

ジェマーソンはスケール外の音をよく使いました。なぜなら、スケール外の音は、良い緊張感と解放感をベースラインに与えるからです。これはもともとジェマーソンがジャズを弾いていたことが大きく影響しています。ジャズのウォーキングベースも同じようにクロマチックのアプローチがよく使われます。

スケール外の音は緊張感を作りスケールの音に戻ると解放感があります。緊張感と解放感はモータウンの音楽を面白くする要素の一つです。

例えば、スティービー・ワンダーの「For Once in My Life」という曲を見てみましょう。キーはFです。Fがルートであり、オクターブです。Cが5度です。この曲には、ルート、5度、オクターブがたくさん使われています。また、スケール外の音を使った動きもたくさんあります。

4.忙しいけどうるさくない、メロディーに寄り添ったベースライン

最初に述べたように彼のベースラインは、まるでメロディのように上下に跳ね回り、複雑なリズムで曲を躍動させます。シンプルなルート重視のスタイルとはまさに真逆とも言えるアプローチ。しかしそれでも楽曲の中に溶け込んでしっかりと機能し、圧倒的な活力を与えています。

ジェマーソン風のベースラインを作ってみよう

例えば、コード進行がG△7、Bm7、Am7、D7の曲があるとします。

1. それぞれのコードの最初に、ルートの音を入れます。

2. ジェマーソンの練習方法を参考に、ルート、5度、オクターブ、クロマチックの動きを加えます。

3. シンコペーションを加えて、ファンキーなリズムを作ります。 これらの要素を組み合わせることで、あなただけのベースラインを作ることができます。

まとめ

1. シンコペーションでファンキーなリズムを出す

2. ルート、5度、オクターブを基本にする

3. クロマチック・アプローチで次のコードへ

4.メロディーに寄り添ったベースライン

ジェマーソンのベースを分析してもやっぱり最後はセンス!ですよね。そのセンスを磨くのはやっぱりジェマーソンの演奏を聴きまくってコピーするのが一番です。ベースがボロボロになるまで弾きまくりましょう!

![永遠のモータウン コレクターズ・エディション [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51uZDeFiWuL._SL160_.jpg)

コメント